【审题步骤】

1.读懂诗歌,把握“诗家语”的一些特殊性:诗歌常对语言进行变形,在语法上主要表现为改变词性、颠倒词序、省略句子成分等,以增强语言的生动性、形象性和含蓄美。

2.抓意象。诗歌是借助意象来表情达意的。诗歌语言的含蓄美,意象往往具有象征性或指代性。审题时,我们可抓住诗歌的意象去联想、体会,捕捉它所包含的象征意义和寓意。这一步我们要弄清两个问题:

一是诗中有什么意象;

二是这个意象有什么深层意义或象征意义,可采联想进行合理的推求。如果一首诗中含有多个意象,要注意根据标题分清几个意象的主次,防止出现只见树木不见森林的错误。

3.抓关键词句,顺诗中关键语句之 “藤”,细雨湿衣看不见高考作文,摸命题者的意图之“瓜”,理解主旨,把握作者情感倾向。分析它们包含了怎样的是非、善恶、褒贬等观念,并据此来立意,确定文章主旨。

有时候用心去静静感动别人,比迅猛地惩罚他们更好.这就是大爱无声平凡而微妙的感动.那细雨,正随风潜入你我枕上的夜.润物细无声,无声胜有声.相约溶为这场雨,降临在龟裂的土地上.不必言语,悄悄地给予爱。

4.理清材料内在、外在关系(对比、互补),整体阅读。

5.因果法分析材料中的现象或结果,类比联系生活。

【实例展示】

1、阅读下面的文字,按要求作文。

“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声”是唐诗中的名句。有人说,这是歌咏春天的美好品格;有人说,这是暗指一种恬淡的做人境界;有人说,这是叹息“细雨”“闲花”不为人知的寂寞处境;有人说,“看不见”“听无声”并不等于无所作为;还有人说,这里的情趣已不适合当今的世界……请你根据自己读这两句诗的体会,展开联想,写一篇文章。要求:①自拟题目,自定角度。②除诗歌外,文体不限。③全文不少于800字

写出你的审题立意:

这则材料由诗句和理解提示两部分组成,细雨湿衣看不见 范文。“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声”是唐朝诗人刘长卿所写《别严士元》中的两句诗,原诗写的是在一个春寒料峭、天气多变的日子里,诗人在苏州城外惜别友人的情景,透露他仕途不得意的心情。

我爱烟雨,我爱那可爱的烟雨。我喜欢烟雨,喜欢它的善良,它的纯真。我欣赏烟雨,它让人 心旷神怡,让人流连忘返,让人忘记回家,让人爱上江南。这不禁意间我想到一句诗:细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。

①由“细雨湿衣”“闲花落地”两个意象的特点,可以理解这两个意象是在赞美春天的美好品格,由此可以联想到杜甫的名句“润物细无声”,赞赏春雨默默滋润万物、闲花默默落地、“化作春泥更护花”的奉献精神。

②采用相似联想的方法进行合理推求,由此及彼,可以理解这两个意象是在寓意恬淡地做人,甘于寂寞,从而达到超然物外的境界,由此联想到当今社会上的种种浮躁现象,阐述人如果缺少一颗淡定之心,人生必将失衡。

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。 唐·刘长卿《送士元》 [今译]毛毛细雨润湿了衣服,自己却看不见;树上的残花飘落在地上,也听不到声音。 [赏析]这两句一向被认为是刻划细腻的写景诗,清人方东树称为“卓然名句。

③可以理解为这两个意象是在阐述一个哲理:“看不见”“听无声”并不等于无所作为,寂寞不意味着平庸。我们要在寂寞中追求美好,需要坚忍与执著等精神。

题目已经给出了五种关于诗句主旨理解的提示,细心揣摩,这五种都是言之成理的,我们可以围绕材料中提示的某一个观点展开,也可以另辟蹊径,谈谈自己对诗句独特的个性化的体会:例如在喧哗浮躁的环境中坚守一份恬淡的品格,平凡无欲的生活自有闲适之美……

例文引路

细雨闲花皆寂寞,文人英雄应如是

寂寞是一根断了的红线,有心人紧紧抓着它,细雨湿衣看不见议论文,默默等待另一头的牵线人,即使那人早已远去。

“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。”每每读起这句,不禁感叹细雨与闲花的寂寞。当那迷朦的小雨,一点一滴打落在罗衫之上,谁说这感情不滂沱?不然怎得浸湿了整件衣裳?当那柔美的花朵,飞舞旋转飘落在青石路上,谁说这感情不壮烈?不然怎得铺满了整条幽径?然而它们却是“看不见”“听无声”。

每个人都在心灵深处有一处花冢,埋藏那些滂沱凄美却不为外人道的情感。而这座花冢,被寂寞上了一道锁。

纳兰是寂寞的。他的好友曾叹:“家家争唱饮水词,纳兰心事几人知?”无疑,他是相国公子,御前侍卫,人人歆羡,阴雨绵绵的诗句细雨湿衣看不见。然而,在他的内心深处,却埋着深深寂寞。他在小院中拾得翠翘,却“何恨不能言”,只能叹一声“已经十年踪迹十年心”。他向往平淡与朴实,然而这愿望在世人眼中便如那细雨,任是将自己打得全身冰冷,也只是无声而已矣。纳兰的寂寞是一个人的悲伤。

李煜也是寂寞的。王国维说他“生于深宫之中,长于妇人之手”。那些打小便坐在龙椅上的孩子们,往往是没有朋友的。即使生身纸醉金迷,终日灯红酒绿,也抵不过夜深人静时无人诉衷肠的寂寞。犹是南唐灭亡之后,家国之恨降临在这个还不成熟的皇帝身上,更是加了一抹寂寞的灰色在他心头。他的寂寞也是无声的,但却不是无形的。他以自己的真性将那一片片寂寞的花瓣铺在宣纸之上,将其化为“一江春水”,化为“流水落花春去也,天上人间”。《人间词话》中有批语:“词至李后主,遂变伶工之词为士大夫之词。”李煜的寂寞是那个动荡年代的悲伤,但却开启了词的新时代。

陆游在沈园写下“红酥手,黄滕酒……”,将寂寞定格在唐婉的记忆之中。王维在叹“遍插茱萸少一人”时,将寂寞注入知音好友心中。元稹以阳刚之手书下“白头宫女在,闲坐话玄宗。”道出了那红墙深院里,一个个寂寞灵魂的心声。诗人手中那根红线,另一端系着笔。巨大的情感沉淀后,化为无声,也化为挥笔的动力,让细雨的闲花,变得铿锵有力,永不磨灭。

其实,还有一些人的寂寞,甚至不止于文学上的作用。林则徐被贬伊犁,他的寂寞岂是常人能及,但他却高唱“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”造福了一方百姓。韩愈被发配潮州,爱女死于途中。他的寂寞悲叹却化为了治国的动力,他在那个边远小城兴教育,修水利,受到所有百姓的拥戴,那潮州的山水竟尽姓了韩。

他们的细雨不止于沾湿了衣裳,更落在了厚重的土地,滋润了一方水土;他们的闲花也不止于铺满路面,更深嵌土地,“化作春泥更护花。”他们的红线那端,是苍生百姓!他们将寂寞化为动力,去“为天地立心,为生民立命”。

一个人的寂寞可以被印在书上,刻在碑上,这寂寞是美丽的,是供人欣赏的。但没有哪一座碑可以永恒过山水,韩愈的故事告诉我们,那些英雄的寂寞是奉献,我们应该恭敬地去仰望。

【点评】

这篇文章最突出的特点是立意深刻,脉络清晰。文章开篇点题,由诗句感叹寂寞,把“细雨闲花”的“迷蒙”“柔美”拓深为情感的滂沱壮烈,即“每个人都在心灵深处有一处花冢”,“而这座花冢,被寂寞上了一道锁”。接着以纳兰性德和李煜为点例,来阐释寂寞为何,即“寂寞的意义”。第六段列举陆游、王维、元稹,将寂寞升华为“巨大的情感沉淀后,化为无声,也化为挥笔的动力,让细雨的闲花,变得铿锵有力,永不磨灭”。第七段内容上又进了一层,由“一个人的寂寞可以被印在书上,刻在碑上,这寂寞是美丽的,是供人欣赏的”拓展为“林则徐、韩愈式的寂寞是奉献,细雨湿衣看不见,让人仰望”。

这篇文章可以看出作者丰厚的材料积累和深厚的思想沉淀,是一篇颇有韵味的考场作文。

2、阅读下面的文字,按要求作文。

吴兴杂诗

我沉浸在墨香古卷中,越过千年的距离,拾起那细雨闲花的情趣;我穿过明清宏伟的宫殿,驶过繁华的街市,穿过一切历史的烟尘,只为拈起一段文字,静静微笑。初读“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声”,只道是寻常文字。

(清)阮元

交流四水抱成斜,散作千溪遍万家。

深处种菱浅种稻,不深不浅种荷花。

这首诗蕴含的哲理引发了你怎样的思考或联想?请根据你的思考或联想写一篇文章。题材不限,不少于800字。不得套作,不得抄袭。

写出你的审题立意:

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声作文1 我曾经见过壮丽巍峨的雪山;见过人迹罕至的大漠;见过一碧万里的草原。我曾经见过浩大声势的暴雨;还见过短而猛的阵雨;还见过令人凉爽的秋雨,可是它们都比不上江南的烟雨。

做任何事情都要从实际出发,因时因地制宜,按客观规律办事,充分优化各种资源做到物尽其材,人尽其用。种植如此,社会建设、个人发展、求学、立志、择业等等道理亦然 。

3.阅读下面这首诗,写下自己的立意。

观书有感

半亩方塘一鉴开。

天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许?

为有源头活水来。

这首诗蕴含的哲理,细雨湿衣看不见意思,引发了你怎样的思考或联想?请根据你的思考或联想写一篇文章,不少于800字。

【哲理】以池塘为喻,说明了为学之道,必须不断积累,不断地吸收新的营养。事物都是运动、变化、发展的,万事万物只有在运动中才能保持自己的存在。正是这种不间断的运动、变化和发展,是事物才能在不断自我更新中存在下去。这种运动一旦停止,事物也就不可能存在了。如果没有知识的不断更新,不断积累,一个人的学问也就回变成一潭死水,毫无生气和进展了。治学之道如此,办其他事情也是这样。

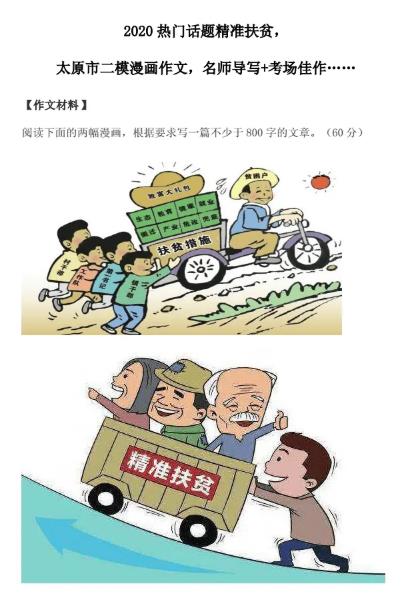

4.阅读下面的材料,根据要求写一篇文章。

衣沾不足惜,但使愿无违。(陶潜)

致君尧舜上,再使风俗淳。(杜甫)

心在天山,身老沧州。(陆游)

男儿何不带吴钩,收取关山五十州。(李贺)

七八个星天外,两三点雨山前。(辛弃疾)

谁怕?一蓑烟雨任平生,细雨湿衣看不见闲花落地听无声意思。(苏轼)

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。(屈原)

中国文化博大精深,无数名句化育后世。读了上面七句,你有怎样的感触与思考。请以其中两三句为基础,自选角度确定立意,并合理引用,写一篇文章。要求自选角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

下列议论文标题中,最不适合的两项是( )

A.《达则兼济天下,穷则独善其身》

这两人就是当今武林名声最响的两位杀手,男的名秋细雨,女的叫叶闲花,江 湖人称“细雨闲花”。诗人刘长卿曾用“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声”来描述这两个可怕的杀 手。细雨湿衣,湿衣的是鲜血;闲花落地。

B.《逆境成就“高歌”》

C.《进退皆有道,造化在一心》

D.《传承中华文化》

E.《归去田园,解放心灵》

1.DE【解析】首先,细读材料,得出基本组合:①②句中蕴含的出世入世精神,谈谈个人与社会的关系,对应A;①⑦句中蕴含的在乱世中不同的对个人理想的追求方式,对应C;①④句可以论说坚持自我与承担社会责任之间关系;③⑥⑦句中面对现实挫折,陆游的无奈,苏轼的超然,屈原的抗争,谈谈诗人逆境中的高歌,对应B。⑤⑥中辛弃疾和苏轼诗文中的“雨”给人带来的不同生活态度与思考。D大而无当。E仅仅针对①,缺乏组合,没有完成任务。

5.阅读下面这首诗,根据要求作文。

过松源晨炊漆公店

作文建议:第一,抓住“看不见”和“听无声”。“细雨湿衣”和“闲花落地”都是大家不情愿接受的事情,但是这种不情愿却会在“看不见”和“听无声”的情况下悄然而生。推而广之,诸多世事不也一样吗。

[宋]杨万里

莫言下岭便无难,赚得行人空喜欢。

正入万山圈子里,一山放过一山拦。

根据对本诗的感悟和理解写一篇文章,立意自定,题目自拟,除诗歌外,文体不限,不少于800

【思路点拨】

这首诗的大意是:不要说从岭上下来就没有困难,这句话常常让下山的人空欢喜一场。在崇山峻岭之中,从一座山上下来,另一座山马上会将你拦住。

寂寞是一根断了的红线,有心人紧紧抓着它,默默等待另一头的牵线人,即使那人早已远去。“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。”每每读起这句,不禁感叹细雨与闲花的寂寞。当那迷蒙的小雨,一点一滴打落在罗衫之上。

此诗首句看似平常,却极富深意。“莫言”二字既是自诫也是诫人,表达了对认定下岭容易的普遍心理的否定。“下岭便无难”正是从艰难攀登的上山过程,以及对所历艰难的种种感受中得到心理上的对比结果。“赚得行人空欢喜”中“赚”字幽默风趣,与实际上下山的艰难形成鲜明的对比,点明行人是被自己下岭容易的主观想象所骗了。一个“空”字突出表现了“行人”被“赚”后的失落神态。

保加利亚医生罗扎诺夫曾经遇到过一个古怪的病人,他觉得自己是一个蘑菇,整天蜷缩在街头,不吃不喝也不睡,因为他认为蘑菇是不需要吃喝的。罗扎诺夫思索良久,蜷缩在他的旁边,也说自己是蘑菇,只是照样吃饭、喝水。起先,那个患者非常奇怪。

三四两句正是对第二句留下悬念的解释:上山要攀登多少道山岭,下岭相应地也会遇到多少重山岭,但历尽上山艰难的行人登上最高峰后,往往会因兴奋喜悦而一心只顾享受下岭的轻快,忘记了前面还有一系列山岭需要翻越。因此,当没有思想准备的行人下了一个山头,又遇到一个山头,发现自己仍处于万山围绕的圈子里时才恍然大悟:下岭的路程照样要遇到一系列艰难险阻,而行人的种种心情——意外、惊诧,直至恍然大悟,也都在这一“放”一“拦”的重复中流露出来。

诗的前半部分为议论,后半部分为描摹,二者构成先果后因的内在关系,渗透着诗人浓郁的思想感情,蕴涵着深刻的哲理:

1.习惯性思维不一定靠谱。很多人坚信上山是难的,而下山却容易得多,这一惯常思维在作家笔下,原来是那么不靠谱。

2.高兴与失落。下山了,应该是值得庆幸的事情,高兴是理所当然的,可是一山走过,却还有其他山拦在前面,让人备感失落与无奈。

3.人们往往对最艰难的行程有思想准备,而对走过这段行程后还会出现的艰难缺乏思想准备。比如,大家都知道高考的重要性,于是认真学习,发愤苦读,争取考个好成绩。而考上大学之后便觉得人生一片光明,因此变得懈怠,殊不知人生路上的大山不只高考一座。

4.在取得一定成绩时,万万不可自得自满,而应不断进取。还应当时常反思,争取更大的进步。

5.人生在世,就是不断与困难斗争的过程。有人认为,克服了一个困难后,接下来应该享受了吧。殊不知,人生的过程其实就是与困难不断斗争的过程。

真题回放1

1945年5月,那是抗战胜利的黎明前一段黑暗的日子。诗人戴望舒写下了这样一首小诗:

偶成

如果生命的春天重到。

古旧的凝冰都哗哗地解冻。

那时我会再看见灿烂的微笑。

再听见明朗的呼唤——这些迢遥的梦。

这些好东西都决不会消失。

寂寞是一根断了的红线,有心人紧紧抓着它,默默等待另一头的牵线人,即使那人早已远去。“细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。”每每读起这诗句,不禁感叹细雨与闲花的寂寞。当那迷蒙的小雨,一点一滴打落在罗衫之上。

因为一切好东西都永远存在。

它们只是像冰一样凝结。

而有一天会像花一样重开。

今天,你读了这首诗会产生怎样的联想或思考?请写一篇不少于800字的作文。

要求:围绕材料内容及含意,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭。

审题立意

【审题】

本题考查材料作文的写作能力。读懂材料是材料作文写作的重要前提。读懂材料必须全面把握材料和理解材料,不可从某一局部入手,只抓住片言只语不放,否则容易跑题。要抓住材料中的关键词语或语句,深刻理解其本质意义。还要理清关系,切不可断章取义,执其一端,而要抓住重点。

作文材料是一首现代诗,首先结合诗中关键词句理解诗歌的主题:“古旧的凝冰”喻指中华民族因历史悠久和专制暴政而被冻结、窒息的生命力。“梦”“灿烂的微笑”“决不会消失”“有一天会像花一样重开”等词、句理解,表达诗人对光明未来的深情呼唤和对抗日战争胜利的坚定信念。《偶成》的字里行间流露着作者的欣喜、希望与坚定,诠释着平凡中一切美好的事物:凝冰消融,微笑重叠,万物回灵,梦里春醒……它是一首表达革命乐观精神的诗,它更是一首生命的赞歌,细雨湿衣未见衣,是诗人历经磨难之后得到的大悟。据此,考生写作时应该紧扣磨难中要保持积极、乐观、向上的态度,表达不畏苦难,坚守信仰,向往和追求光明等主题。

【立意】

1.不畏逆境,保持希望

2.要有坚定的信念

3.向往光明和美好的事物

4.感悟积极向上的生命真谛

真题回放2

阅读下面小诗《秋实》,按要求作文。

秋天,成熟的果实低下了头。

不是在自我陶醉,它是在想——

我是怎样变得成熟?

不是风,我怕早已霉烂枝头。

不是雨,我怕早已枯落山沟。

不是光,我怕早已灰暗苍白。

不是热,我怕早已憔悴丑陋。

感谢风吹雨打,给了我成熟的筋骨。

感谢光照日晒,给了我成熟的俊秀。

根据诗歌表达的主旨,结合自己的生活体验与阅读积累,写一篇文章。

要求:自选角度,确定立意;自拟标题,不要套作,不得抄袭;不得泄露个人相关信息;不少于800字。

审题立意

【审题】

本题是一篇诗歌材料作文,解答此类试题要注意认真理解诗歌的寓意,准确进行审题立意。《秋实》是一首寓意型诗歌,审题的关键是把握这首诗的寓意,即秋实沉思的蕴含意义。该作文可从如下三个方面立意构思:(1)果实感谢“风吹雨打”给了自己成熟的筋骨,表明果实能够正确对待顺境与逆境,能把困难挫折当作自己成长、成熟的必要条件。(2)果实在沉思的过程中,感谢“光照日晒”成就了自己的隽秀,表现出一种感恩的情怀。(3)秋天果实成熟了,他没有炫耀自己取得的骄人成果,而是默想自己是怎样变得成熟起来的,这表明了果实的谦逊之美。

【立意】

1.直面人生的困难、挫折

2.常怀一颗感恩的心

3.谦逊也是一种美